“有人告诉Steffanie她的丈夫快死了吗?”电话那头的人以为Steffanie已经挂断了电话,闲谈了起来。

yishneg

在挂断电话的前一秒,Steffanie Strathdee听到了听筒对面模糊的对话,头脑瞬间一片空白。

“上帝啊,不,不,没有人告诉过我。”Steffanie自言自语,紧紧地将电话抱在了怀里,忍住没有尖叫出声。

Steffanie的丈夫Tom得了“致命怪病”意识不清,无法动弹。作为传染病学家的她长期和医学院的同事们商讨治疗的方案,但她还是不愿相信丈夫的生命已经走到了尽头。

在几乎所有的传统疗法都对丈夫不起作用后,剩下的路已所剩无几。维持现在的治疗方法注定只是在短暂延缓丈夫的死亡时间,但寻找新的疗法可能会让Tom受很多罪,也不一定能康复。

Steffanie回到丈夫的病床前,隔着医用手套握住他垂在一旁的手。她知道一些病人在昏迷状态时仍然能听到外界的声音。

一切都是未知,她决定让爱人做最后的选择。

“亲爱的,医生已经没有任何办法了,抗生素不起作用。如果你想活下去,我们需要付出一切,如果你想活下去,握紧我的手好吗?我会不遗余力找到治好你办法。”

令人窒息的片刻过后,Tom攥了攥她的手。Steffanie激动地挥舞着另一只手,她得到了来自丈夫的答案。

“太好了,太好了,可是接下来我该怎么办?”

一次致命旅行

Steffanie和Tom都是就职于加州大学圣地亚哥分校的科学家,两人通过艾滋病研究工作相识。因为都是狂热的旅行爱好者,除了研究之外两人最大的兴趣就是环游世界。

结婚多年,两人共同探访了50多个国家,2015年的冬天他们的目标是遥远的埃及。出发前,埃及爆发了一次恐怖袭击,夫妻俩差点就要取消行程。

但由于探访埃及的梦想太过于强烈,两人最终决定冒一次险。回想起那时,Steffanie总觉得有些宿命论。

由于局势不稳定,他们甚至准备好了给父母的遗书“如果我们在这次旅行中丧生,那有可能是恐袭造成的。”

他们错了,这趟旅行的前半段非常棒,想要夺走Tom生命的并不是恐袭。

安全事件发生后,埃及的游客很少。他们在150人的豪华客船上享受了几乎“包船”的待遇,吃海鲜大餐,在甲板上看尼罗河的日落和星星,一切都那么完美。

这一切在游轮行程的最后几天时发生了变化。Tom在回到船舱后突然呕吐不止,一开始两人都以为是吃坏了东西导致食物中毒,于是服用了抗生素。但似乎没有任何作用。

随着在船上日子的增加,丈夫的病情从呕吐变成发烧,又恶化到浑身疼痛。以两人的医学知识来看,这并不是食物中毒该有的症状。

Steffanie带着丈夫下船,找了一家医院做CT扫描,结果过于出乎意料。Tom的肠子里有一颗小足球大小的假囊肿,里面有奇怪的棕色液体,只能证明假囊肿不是最近才出现的,但说不清致病原因是什么。

情况已经超出了埃及医院可以解决的范畴,他们用最快时间飞往就近的德国检查。此时距离Tom开始呕吐已经过去了几天,在法兰克福的医生还在排查病因的时候,Tom就已经开始神志不清。

他出现幻觉,在白墙上看见跳动的画面,几天无法入睡,几乎要发狂。

在医生公布了病因后Steffanie才知道,68岁的丈夫Tom已被地球上最恐怖的细菌之一感染——鲍曼不动杆菌。

无法医治的超级细菌

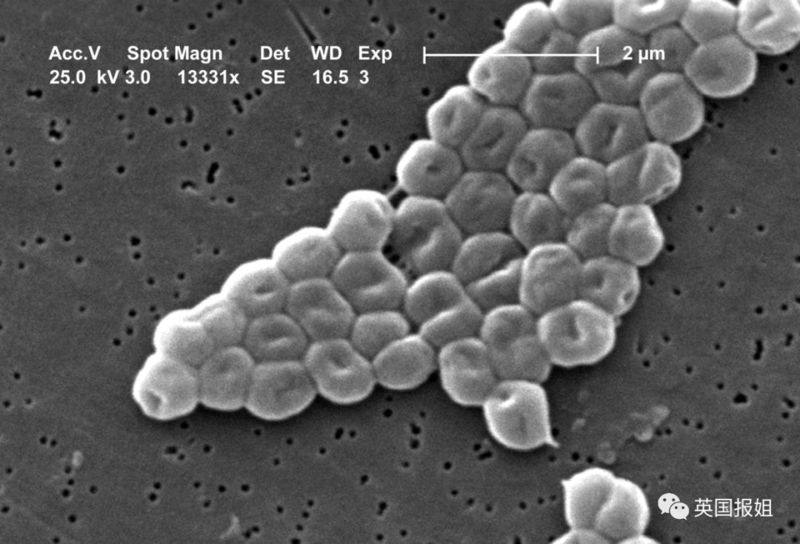

Steffanie在本科学习微生物学时熟悉鲍曼不动杆菌(又名伊莱克杆菌),但令她吃惊的是,鲍曼不动杆菌早已经不是当年的样子了。

1980年,读大学Steffanie在实验室中观察过鲍曼不动杆菌。当年,人们认为这是一种非常弱的病原体,几乎不用特别防备。

手套,实验服,大概就是这样。

而Steffanie不知道的是,几十年里,这种细菌已经慢慢获得了抵抗抗生素的基因,成为了一种对绝大多数抗生素都没有反应的超级细菌。

2017年后,其被世卫组织列为最急需研究新抗生素治疗的超级细菌之一。

尽管市面上仅有的抗生素种类里有极少(如大肠菌素)可以缓解鲍曼不动杆菌患者的症状,但很不幸那对Tom并不起作用。

更坏的是,本身还暂且存在于肠胃的感染,在一次意外中扩散了。Tom没有完全昏迷前,曾试图起身。他的引流管从身体脱落了出去,使得细菌迅速进入血液。

血液被感染的Tom立刻恶化,进入败血症休克状态,送往重症监护室。孩子们直接带着丧服飞去了法兰克福,他们都认为父亲撑不回美国了。

但他们的母亲Steffanie并没有放弃,而昏迷的父亲也在与死亡搏斗。

这个身高1米95,体重300磅的壮汉,在半个月内迅速瘦成到脱形。两腮凹陷得可以放下半个拳头。当时他身上插着呼吸机,偶尔从嘴里哼出一两个音节。昏迷不醒,只能模糊听到其他人交谈的声音。

Tom昏昏沉沉地做着梦,仿佛圣经故事一样,梦里他是一条蛇在沙漠中行走,试图回答出圣人提出的三个问题。“只要回答出问题就能走出沙漠”。梦里的Tom还有着清晰的思维。

就在冥冥之中,他听到Steffanie模糊的,带着颤抖的声音:“如果你想活下去,握紧我的手”

在梦里,成为一条蛇的Tom用尽全力缠绕住妻子的手。

病床前,Steffanie在久久的沉默后,感受到了手背上轻如鸿毛的力度。

她知道,就为这一握,她一定会找到救活丈夫的方法。

寻找“救命稻草”

在得到Tom“回应”的第二天,Steffanie打电话给一个亲友曾被感染超级细菌的同事。他们在商讨中,突然想到了一个市面上还没有出现过的治疗思路——噬菌体疗法。

Steffanie脑中过着自己曾经写过的论文。关于“多药耐药”“鲍曼不动杆菌”“替代疗法”,突然间,她的脑海里出现了一个论文题目“‘噬菌体疗法”。

噬菌体攻击细菌

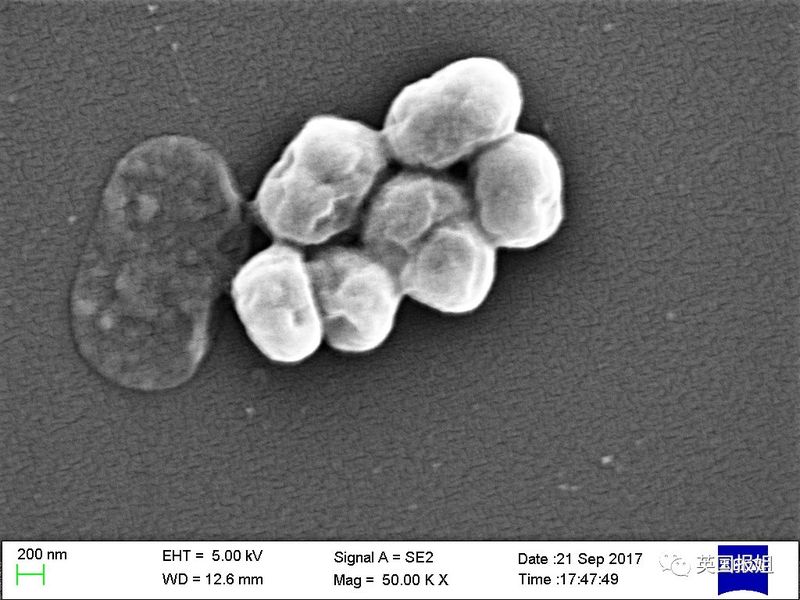

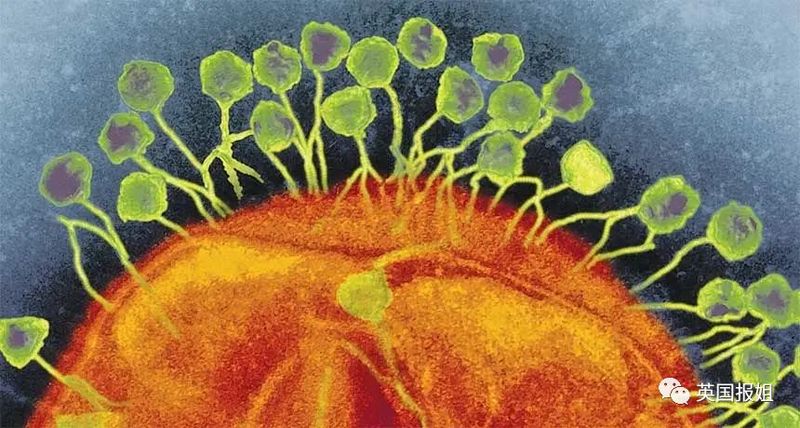

噬菌体是一种攻击细菌的病毒,她曾在大学时对其进行过短暂的研究。噬菌体很小,比细菌还小100倍。他们无处不在,水和土壤里可以找到,人类的皮肤上也有数以百万计的噬菌体。

它们对人类无害,但对细菌是致命的。与抗生素的运作方式不同,抗生素会消灭大量细菌甚至是有益菌群,而噬菌体有特定的靶标。

当噬菌体将其DNA注入目标“猎物”中后,它们会在其体内迅速复制,并杀死细菌。

听起来非常有希望不是吗?但在当年的美国医学界,几乎没有人使用噬菌体为人类治疗。在Steffanie能找到的案例中,都是极其个别的特例,用作人类治疗的系统的研究可以说是0。

历史上,包括美国在内的西方医学界也并不看好噬菌体作为人体医疗的想法,“如果你在50年代的学科大会上讨论噬菌体疗法,会成为整个行业的笑柄。”

当时,噬菌体作为治疗细菌的方法曾经获得过关注,但由于青霉素的发现,美国放置了对其的研究。除了前苏联和东欧部分国家还在进行研究,西方国家对噬菌体疗法越发不以为然。

“当时的西方医生认为他们总能找到更新的抗生素治疗细菌,我们错了!”

Steffanie知道,想要救丈夫,自己必须重拾对噬菌体疗法的研究,但这是一种激进的疗法,即使是进行研究,也很难被美国的主流医学界接受。

幸运的是由于她在业界的造诣很深,也拥有一批医学界人脉,这在寻找解决办法的路上,至少扫除了一些障碍。Steffanie太坚定了,被她感染的人们也决定相信她一次。

毕竟,真的已经没有任何办法了。

但别忘了,噬菌体有特定的标记对象,要想救Tom,Steffanie必须在整个地球上,找出一种能与鲍曼不动杆菌匹配的噬菌体,这绝不是一件容易的事。

丈夫每时每刻都流动着带有致命细菌的血液,留给他和Steffanie的时间并没有那么长。

她找到了美国仅有的几个对噬菌体有系统研究的生物学家之一Ry Young。数年研究因为种种限制得不到很大进展的Young很激动。

慷慨的把自己的实验室变为了一个大型指挥中心,一场噬菌体之战将在这里展开。

他们写邮件给世界各地所有可以联系到的噬菌体专家,请求他们寄来他们研究的噬菌体样本,以寻找与Tom匹配的种类。

昏迷的Tom一定不知道,有一个女人为了他,寻求了来自瑞士、比利时、波兰、格鲁吉亚、印度、比利时等等国家,素未谋面的科学家的帮助。

而这些来自世界各地的科学家们也知道,拯救一个男人,就代表着有可能拯救千万个被这种超级细菌感染的人类。

45份噬菌体样本,在三周内寄往实验室。这远远不够,为此他们还要进行老式的噬菌体收集工作,从污水处理厂收集近100种可能对Tom有效的噬菌体。

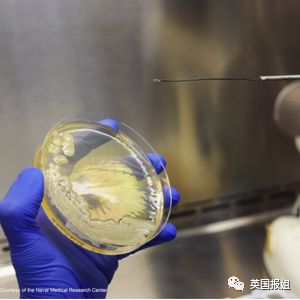

七个月中,死神的闹钟在Tom头顶滴答作响。而Steffanie和科学家们,终于在令人意想不到的地方发现了匹配的噬菌体——美国海军在马里兰的实验室。

在美国药监局(FDA)批准了Steffanie进行试验性治疗后(前提是最终产品完全纯化),他们出于同情向Steffanie提供了马里兰实验室的联系方式。

马里兰实验室负责人

马里兰实验室是世界最大的噬菌体库之一,但由于政策限制,多年中海军只用其在小鼠上做研究。Steffanie的案例让海军的研究员们也找到了突破的机会,两边迅速达成一致,Steffanie觉得自己成功的几率又大了一些。

2016年3月,Steffanie,Young和博士生们在实验室夜以继日地研究,终于组合出了一杯由四种噬菌体组成的药物。

这瓶被装在贴有“生物有害”标签盒子里的东西,被拿到了Tom的病房。真的没有时间可以浪费了,几天前Steffanie刚刚签署了丈夫的透析确认书。

Tom已经肺部和肾脏衰竭,插着呼吸机,需要用三种不同的药物勉强维持心跳。谁也说不上他还能等多久,也许下一个小时,他就要死了,而在他人看来,Tom的妻子却在准备近乎疯狂的疗法。

这不得不让带着噬菌体出现在病房的Steffanie看起来像一个疯子。Steffanie感觉医院里的人们都开始变得情绪化和神经质,反对的人们仿佛觉得她就要亲手杀了丈夫。

医院里的人们在Tom的病房周围祈祷,唱歌,播放音乐。谁也无法承受迫近死亡的压力。而仍然幻觉和梦境中昏迷的丈夫在听到那些音乐后,含糊地念了一句:

“Steffanie”

“我一部分是一个试图冷静分析的科学家,另一部分是一个只因为丈夫握住我的手就重拾希望的妻子,实在是上帝在和我们开玩笑。”

Steffanie心里当然是紧张的,他们接下来要进行的临床实验,可能会造成她亲手杀死丈夫。她可能永远比被业界,被社会唾弃,她永远无法承受良心上的痛苦。

她看着护士将第一管鸡尾酒噬菌体注射到了Tom最初感染的腹部。令人欣慰的是,病情在当日呈现出了良好的态势。为了进一步治疗,医生和Steffanie做了大胆的决定。

海军治疗中心研制的第二种更强力的噬菌体到了,他们决定直接使静脉注射,将噬菌体打入血液中。这被认为是极端中的极端,在美国从未有人使用过这种方法。

“噬菌体制剂不够纯的话,有可能会杀死病人。因为它们通常来自富含其它细菌的肮脏的地方,比如下水道等。世界上你能想象的最脏的地方。”

第二天,Tom再次进入败血性休克。糟了,Steffanie已经做好被当成“杀人犯”,被指责的准备,因为周围的闲话的确是这样传的。

但事实证明,休克并不是噬菌体的介入引起的。Tom的体征很快恢复了稳定,经历了过山车后的Steffanie在两天后重启噬菌体治疗。

焦灼的等待过于漫长,但在用药第三天后,奇迹发生了。

Tom从昏迷中醒来,他的意识清醒了很多,认出了站在床边的大女儿。他伸手去吻了女儿的手背。当时他还是不能说话,很快便再次睡着。

复活和新的希望

噬菌体的治疗持续了1个月,Steffanie看着她消瘦的丈夫从可以移动身体,到撤除呼吸机,再到可以借用轮椅出门。感觉仿佛已经过了一个世纪。

但Steffanie的奋斗还没有结束,在用药后,丈夫再次遭遇身体状态下降的情况,疑似可怕的超级细菌已经开始对噬菌体产生抗药性。

她与马里兰实验室再次合作,调配出了新的鸡尾酒噬菌体,控制住了病情。由于噬菌体治疗的特殊性,制造出可以批量生产的新药还需要一定时间。

Tom在从埃及被抬进医院的9个月后康复,在经历了重新学习吞咽、说话、站立和行动等复健后。一家人逐渐恢复了正常的生活。

作为北美第一个接受静脉噬菌体疗法的感染者,Tom对妻子和全世界科学家付出的一切感到敬佩。他笑称自己是地球上最大只的小白鼠。

在他身上发生的奇迹使得原本被停滞无数年的噬菌体疗法重新开启。马里兰实验室获得了进行临床试验的机会。

也因为Steffanie的大胆尝试,噬菌体疗法又在第二年拯救了一名同样感染超级细菌的女性。这名名为伊莎贝拉的年轻女孩曾经只有1%的生存几率,现在她和Tom一样已经回归了正常生活。

伊莎贝拉(右二)

噬菌体治疗诚然难以成为主流,但有了Tom作为先例,已经给更多人带来了希望。也许在未来的某一天,它能救活更多的人。

因为一只握紧的手,Steffanie做出了义无反顾的决定。这个决定正在改变美国治疗细菌感染的历史。

科学,信念与爱无价。